1. 23 HOURS TOO LONG

from Sonny Boy Williamson and

The Yardbirds

2. OUT ON THE WATER COAST

from Sonny Boy Williamson and

The Yardbirds

3. FIVE LONG YEARS

from Five Live Yardbirds

4.

I AIN'T GOT YOU

from single

5. GOOD MORNING LITTLE SCHOOLGIRL

from single

6. LITTLE RED

ROOSTER (REHEARSAL)

from The London Howlin' Wolf

Sessions (no Yardbirds)

7. LITTLE RED ROOSTER

from The London Howlin' Wolf

Sessions (no Yardbirds)

8. HIGHWAY

from The London Howlin' Wolf

Sessions (no Yardbirds)

9.

WANG-DANG-DOODLE

from The London Howlin' Wolf

Sessions (no Yardbirds)

10. I'M A MAN

from Five Live Yardbirds

11. THE TRAIN KEPT A ROLLING

from demo/alternate take of "The Nazz

Are Blue"

12.

JEEF'S BLUES

from demo/alternate take of "The Nazz Are Blue" without vocals

13. STEELED BLUES

from demo/alternate take of "The Nazz

Are Blue"

14. NEW YORK CITY BLUES

from demo/alternate take of "The Nazz

Are Blue"

15.

IT'S A BLOODY LIFE

from Sonny Boy Williamson backed by

Jimmy Page (no Yardbirds)

16. I SEE A MAN DOWNSTAIRD

from Sonny Boy Williamson backed by Jimmy Page (no Yardbirds)

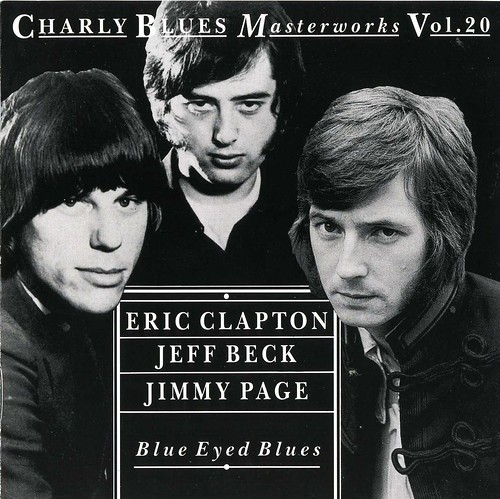

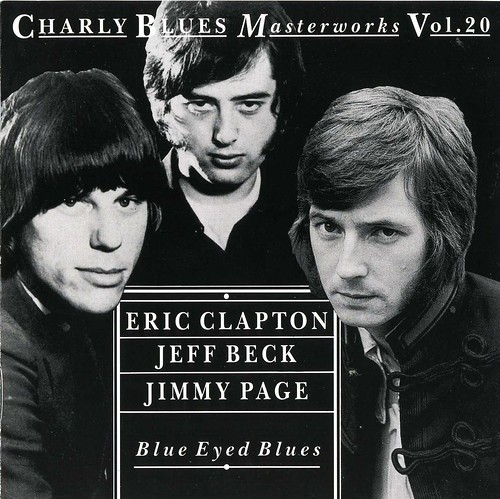

Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page의 "Blue Eyed Blues"라는 앨범이 있다. 세계 3대 기타리스트로 불리는 이들은 사실 Yardbirds라는 같은 밴드 출신이기 때문에 의도적으로(?) '3대 기타리스트'로 묶인 것으로 보이지만, 그렇다고 이들을 3대 기타리스트이 아니라고 누구도 말할 수 없을 정도로 절대적인 기타 연주를 숱한 앨범에 선보였다. 잡설로 이 셋 중 누가 우위냐고 할 때 나는 제프 벡, 아내는 지미 페이지를 골랐는데, 막상 크림 시절 에릭 클랩튼의 연주를 들어 보면서 논쟁을 중단했다. 그렇다고 에릭 클랩튼이 끝판왕이라는 이야기는 아니고 그저 논쟁만 안 할 뿐.

1992년에 'Charly Blues Masterworks' 시리즈의 일환으로 발매된 컴필레이션 앨범 "Blue Eyed Blues"는 세 기타리스트가 폼 잡고 나온 커버 이미지와 달리, 세 명이 실제로 협연한 앨범이 아니라 각자 따로 놀았던 야드버즈 시절의 곡을 모아 놓은 편집한 것이다. 앨범에 실린 곡도 셋에게 균일하게 배분된 것도 아닌, 에릭 클랩튼이 10곡, 제프 벡이 4곡, 지미 페이지가 2곡씩 연주한 것을 모아 놓은 앨범이다. 여기에 소니 보이 윌리엄슨과 협연한 앨범에 수록된 곡이라고 하지만 사실상 백밴드로 연주한 곡을 비롯해, 공식적으로 에릭 클랩튼이 야드버즈를 탈퇴한 뒤에 하울링 울프의 라이브 앨범에 참여한 곡도 포함돼 있는 등, 야드버즈의 앨범이라 하기 민망하다. 그때문인지 위키피디어 야드버즈의 디스코그래피 항목에 이 앨범은 존재하지 않는다.

앨범 제목인 'Blue Eyed Blues'는 푸른 눈을 지닌 서구 백인의 블루스라는 뜻이다. 이것은 두 가지를 함축하는데, 하나는 For Your Love 같은 대중적으로 히트한 곡이 아니라 블루스 곡을 담았다는 것이며, 다른 하나는 흑인들의 음악인 블루스를 백인들이 재현했다는 점이다. 미시시피 강 하류에 살던 흑인들의 음악 블루스는 미국 전역에 퍼진 것으로 모자라 바다 건너 영국에 전해졌고, 로큰롤과 함께 젊은이들의 사랑을 받았다. 로큰롤 밴드로 알고 있는 롤링스톤즈도, 프로그레시브 밴드의 거장 핑크 플로이드도 모두 블루스 밴드로 시작했을 만큼 음악 좀 해 보겠다는 영국의 젊은이들은 꽤 블루스를 연주했고, 그중 하나가 야드버즈이다. 물론 성공에 목 마른 나머지 대중에 영합하는 곡을 연주하거나 사이키델릭 음악이나 하드록으로 변화해 갔지만, 블루스는 록 음악 자체의 뿌리였다. 오죽하면 팝이 아니라 블루스를 하고 싶다고 에릭 클랩튼은 야드버즈를 뛰쳐나갔고, 제프 벡은 여러 가지 실험을 했을까? 그리고 지미 페이지는 모두 떠난 밴드에 홀로 남아 결국 레드 제플린을 만들었다.

재차 말하면 이 앨범은 에릭 클랩튼, 제프 벡, 지미 페이지가 야드버즈라는 이름으로 백인들의 블루스를 시도한 몇몇 곡을 모아 놓은 앨범이다.미국 블루스의 거장 소니 보이 윌리엄슨이나 하울링 울프의 곡이 주를 이루다 보니 역설적으로 오리지널 블루스에 더 가까운 연주를 들려 준다. 거기에 밴드 곡도 아직은 일렉트릭 기타가 왕왕 울어대는 축축한 블루스가 아닌 오리지널 블루스의 냄새가 풍기는 끈적한 블루스가 당대 유행하던 로큰롤이 뒤섞인 어중띤 모습(이게 리듬 앤 블루스인가?)으로 흘러나온다. 좋게 말하면 로큰롤으로 변모해 가는 블루스라고나 할까. 그 때문에 이 세 기타리스트의 야드버즈 이후 시절의 록 음악을 생각했다간 앨범 집어던지기 십상이다. 아무튼 미국 흑인의 전유물인 블루스가 어떻게 바다 건너 백인들에게 전해졌는지, 그 중간 과정을 대강 알 수 있게 하는 자료 중 하나이다. 개인적으로 나이가 먹었는지 이런 블루스 음악도 이제는 제법 들을 만하다.